《昨日青春》与《敌》:看不见的威胁、看得见的空间

更新时间:2025-11-03 09:02:13

(欢迎扫码收听播客节目,请注意:本期播客内容与本文不同,播客只谈《再见青春》,并侧重史实。其它平台播客更新链接请见文末。本文首发于公众号“半斤八两抡电影”。)

在夹缝里——未来某个时间段、同时也是历史上某个时间段中不被人关注的夹缝里——一群日本高中生,他们的爱好、生活、隐私……乃至友谊,被他们所处的环境、制度、意识形态、文化氛围不停地挤压;视觉上,他们本就可怜的空间越来越小,不断被剥夺。他们在空间里所做的事、挥霍的青春,随时被侵入——警察,老师,家长……然后,那个不可说不可见的东西也来了,一点一点显现,侵入他们彼此之间的“空间”。他们被裹挟进一种激情、一种恐惧的氛围。身处其中的每个人,不自觉地被这一氛围感染。他们以自己的方式,在高中毕业式的前后几日,做出了各自的青春告别。

以上,是我所理解的《昨日青春》,影片于2024年入围威尼斯电影节地平线单元,同年在日本上映,导演——空音央。

几乎同一时间,相差不到一个月。另一部影片——《敌》,也在日本上映。

这部影片聚焦的是老人——一个曾经的大学教授,他的——几乎是临终期的——晚年独身生活。他尽可能让自己的生活充实,勉力维持着讲究和体面。他并不是枯守着自家的独栋的两层大宅,而是以写作、交际的方式,让自己“走出去”,扩张他在社会里日渐萎缩的个人空间。他偶然收到匿名邮件,警告“敌人来了”。老人向外界探出触角,邀请着他感兴趣的人进入自己的私人空间,包括昔日传出不伦绯闻的女学生、也包括他在酒吧看中的颇具灵气的“辍学”打工的女孩。在幻想和真实交织的现实生活里,老人不断被挫败,而网络传言中的“敌”似乎真的入侵到老人家。他的空间,因他的不甘此生而扩张,也因为他的临终之悔而被侵入,最终,老人在无奈的情绪和释然的觉悟中离世。

有趣的是,几乎同期上映的两部日本电影,不约而同涉及到了基于某种对未来社会的幻想而建立起的假设,两部影片都选择了某个看不见的未来危机作为叙事的背景——互联网传说中的“敌”,和即将到来的百年一遇的地震。若放在当下的中文电影语境,两部电影的关键词都会被贴上“软科幻”或者“近未来”、再或者“幻想”的标签。

近五年来,我本人一直受聘参加某电影活动,平均每年会看到两百多个剧本,以及二三十部正在制作中的长片的素材。该活动的初衷是发掘青年创作者,通过对他们提交的剧本或者影像进行比较、筛选,让更具个性特点或者更具市场潜力的作品在创作早期就能被业界发现并扶持。但是,不可避免地,就会有权力凌空压在头上。被初步选出的项目,其创作者要进行“路演”, 面对业界的资深人士、面对权威或者专家的提问或指点。假设《昨日青春》或者《敌》参加了路演,一定会被权威们反问:假如拿掉你的这个设定,你的故事是不是也照样能讲?如果是,这个设定就是不必要的存在,你的故事就是两层皮,这个设定有没有都一样。

果真如此吗?是不是所有的项目都要拿着一张检测表,一条一条去核对,对勾打满,才允许投产?

把叙事扁平地等同于元素组合,是评审专家省力省时的思维,这一思维得出的结论也会给外界输送一堆更易懂、易扩散的切片式“金句”。要在短时间建立权威感,当然首选这种“加减法”思维,每个人的心里都有一张检测表,去按图索骥,而不是倾听创作心声。这样,维持了“权威”的体面,也能在青年创作者之上收获优越感。

假如拿掉各自的设定,《昨日青春》和《敌》的故事依然成立,人物行动照样推进。那是不是就能居高临下地批评:这样的故事是“两层皮”呢?我在此提出这一看似无关的真实景况,无意批判上述粗暴逻辑,而是为了在两个层面开启本次的电影文本讨论。

第一个层面是叙事前提:故事里的世界是什么样的?那里的人生活在什么氛围里?第二个层面是视听构造:什么样的视觉听觉的形式,能够准确地传递出作者对世界的洞察?

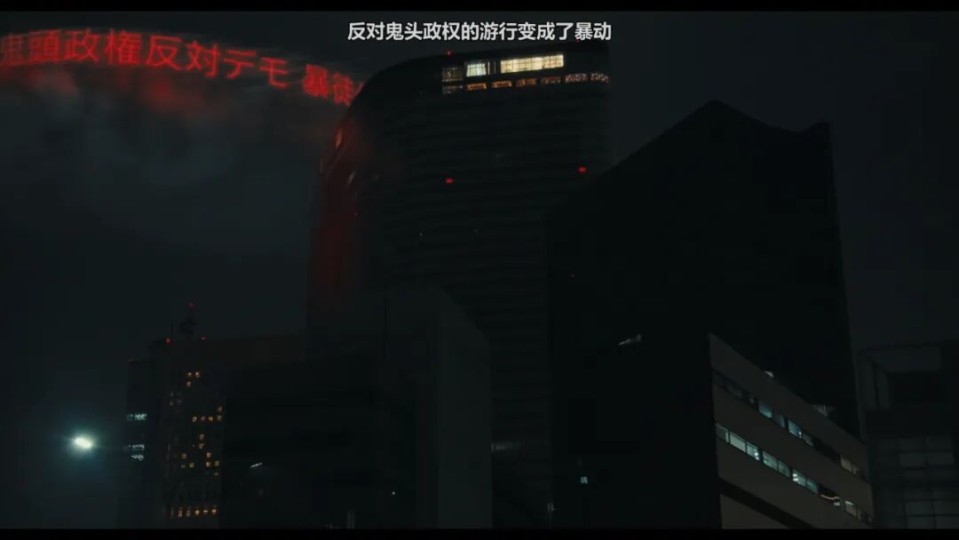

《昨日青春》的电影开场,明确以文字形式交代了“故事发生在不远的将来”,紧接着,是夜空下密不透风的几栋高楼,它们周身闪烁着红光,航空障碍灯夸饰着高楼对城市的统治感,一个急速的下降镜头,一甩间,落到了普通人生活着的地面。

视点不明的空镜,作为全片第一个镜头,定下世界的基调,呼应着开场前的字幕——“试图将人们框进旧有框架的声音喧嚣不已,风化的庞大高楼比往常更加摇摇欲坠。日本那曾经划分人种的体系正在崩塌,似乎有什么巨大的变化将要发生。”向下飞速的甩镜头,视觉上无从判断物理距离,感官上就是“高到天际”,观众由此感受到人们都在“庞大高楼”之下生活。

巨楼之下,是一个“入场”的情境。高中生想混进live house,真正拦住他们的并不是邀请码和年龄限制,而是语言。结合前一个镜头,在高不可及的高楼下,Live house无异于“巴别塔”的入口。从日文到蹩脚普通话再到英文,横在高中生面前的是交流的天堑。他们还是混了进去,听得忘我。当悠太和光被警察盘查时,那个明显不是日本人的DJ,竟主动把装着音乐的u盘送给了悠太,音乐无界。

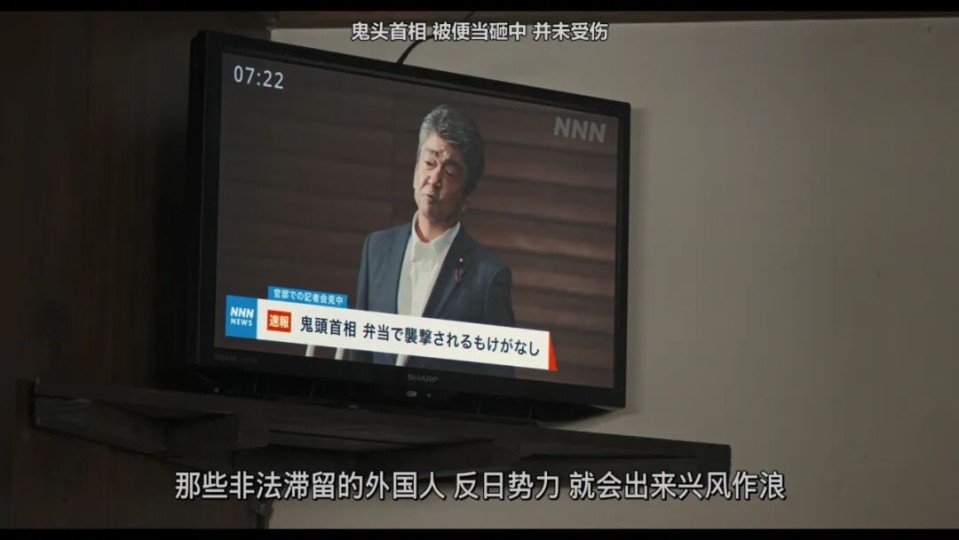

伴随着叙事推进,“庞大高楼”在云雾里偶尔显形。当权的鬼头首相召开记者会,为增大内阁权限要修改宪法,理由是日本将要发生“百年一遇”的大地震。以这个看不见的未来灾难为理由,宣布启动“紧急事态”。视觉上,国会和首相都只存在于屏幕里,餐厅的电视屏幕、商业楼外壁的巨大LED屏幕。对当权者,普通人只能看却碰不到。

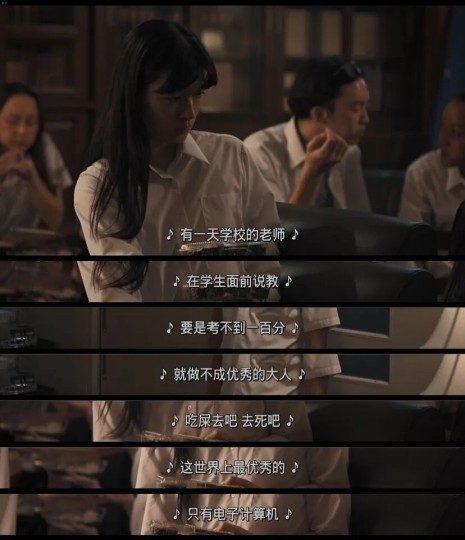

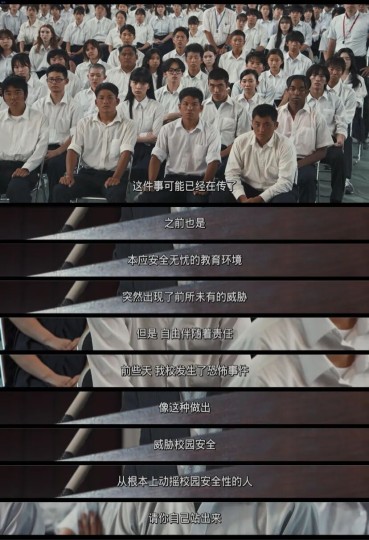

他们是“高楼”的具象化符号之一,借着“百年一遇”建构其威权,矛头对准“非日本国民”,身为当权者代表的首相,竟当众煽动:“大地震发生时,那些非法滞留的外国人、反日势力就会出来兴风作浪,他们绝非善类。”以鬼头首相为代表的“高楼”,其施加在社会层面的意识形态,已经影响到所有人的正常活动,甚至影响了人的思维。高中生之一的光,屡次被警察索要“身份证明”,被警察怼着脸拍照进行人脸识别比对,这是充满屈辱的区分对待。校长发现自己的爱车被以朝天的姿态立在校园中,明明是恶作剧,他却开口就定性为“恐怖袭击“。在调查盘问中,校长甚至当众羞辱光:“朴同学,你跟普通日本人从根本上就不一样吧”。

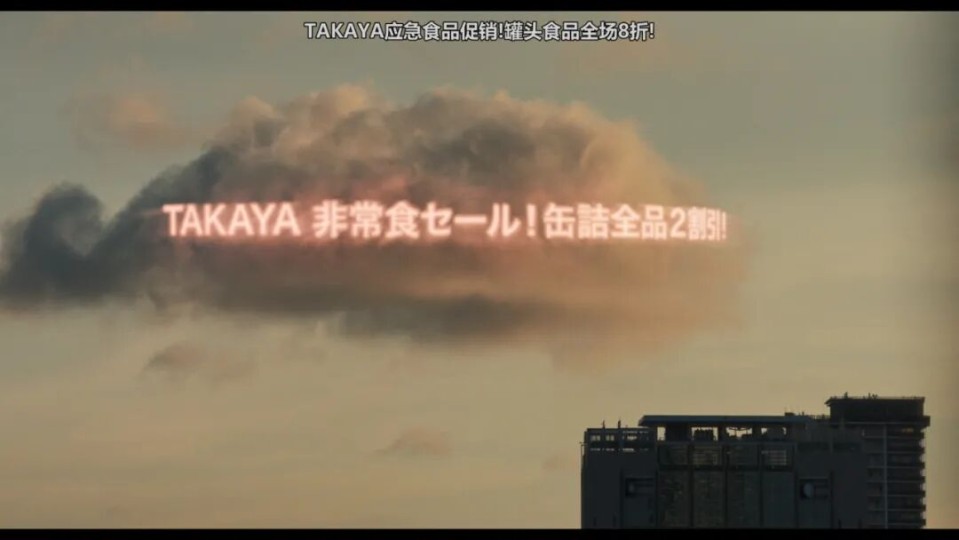

被投影了政治资讯的云,也是“庞大高楼”的视觉符号之一,在影片中数次出现。作为“近未来”的视觉细节,它们凌驾在每个人的头顶,飘在世人生活的空间上空。云上显出政治新闻,或是大财团的商品打折信息,看似与人们毫无交集,其实渗透侵入了每个人的生活之中。校长以”恐怖袭击“为名,在校园里安装无死角监控,学生的违纪行为会被立刻识别,判定后当即扣分,所有的隐私行为被监控抓取并显示在巨大的LED屏幕上,近乎公开处刑。

云、校园监控评分系统和城市里的高楼、立交桥、水泥板教学楼、抗震建筑一样,都是开场字幕所提到的“庞大高楼”的视觉符号。鬼头首相——校长——警察——自卫队军人,他们和前面的视觉符号互为表里,以言行、视觉的双重形式,压迫着高中生的青春。

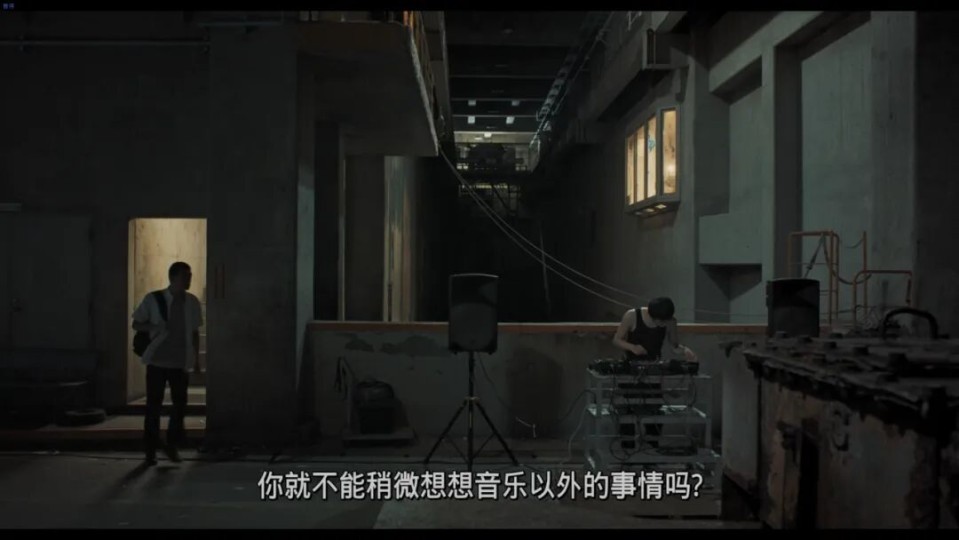

观众能直观感受到这些高中生的学习、生活、娱乐的空间不断被压缩。听现场音乐时突然被警察闯入调查、在学校组建的音乐研究部被主任取缔、在教室上课时被自卫队军人打断、在家里聚会也被突然回来的母亲撞上、就连悠太偶然发现的一处废弃空间——想用来临时作为音乐活动的据点,也被清空用以改建抗震楼。

影片当然不是命题作文式的批判,作者在被挤压的空间里也注入了人情。高中五人组里有一对情侣,男生被罚清扫音乐研究部,女生过去找他开玩笑。男生刚刚拖过的地板又被踩脏,于是男生不得不重新拖,可他又怀着情愫乱了方寸,就这么一股脑拖下去,以至于能站立的地面越来越少,最后他和她只能挤在一角,等待整个屋子的地板干透才可走动。这一幕设计,浪漫地拉近这对情侣的距离,同时又在视觉上点明——他们(也包括好友们)的空间被剥夺、被挤压到无立足之地。

整部电影,有一条若隐若现的叙事线索:悠太一直在失去——失去空间据点、失去同路朋友、失去寄居的家,最后只剩下音乐。饶有意味的一幕发生在他们几人的“音乐研究部”被取缔后,先是五人合力偷走了音响设备,从学校一路推着音响功放,狂欢着入驻到空置的单位里;而后是悠太与光——这对发小儿——推着低音炮一路经过毫无特征的城市景观:立交桥、水泥板楼、无尽的坡道、分叉再分叉的过街天桥……最后光被迫带警察回家证明自己身份,只剩悠太一人西西弗斯般地推着器材,直到终点,他才发现他们精心布置的音乐据点被清空。他独自一人面对着被搬到外面的器材,此刻,他或许意识到自己已经被剥夺得一无所有。这也为高潮段落埋了伏笔——从来都回避政治、一心沉醉在音乐里的悠太突然挺身而出——维护了同学们的“革命果实”,而他也为此失去学籍,进而失去了母亲的庇护,不得不早日投身社会洪流。

面对日益被侵犯、被剥夺的处境,学生们并没有逆来顺受。正如光在酒馆里所说的——“我们这一代人里,文美你并没有放弃啊”。文美的存在,既点亮了光的暗淡境遇,也同时为非日本籍同学们带来了非暴力抗议的火光。更为巧妙的是,文美对光的影响,间接导致了光对悠太的疏远。在如此时代,没人能独善其身,即便是“什么都不想”的悠太,也不得不被裹挟进去。

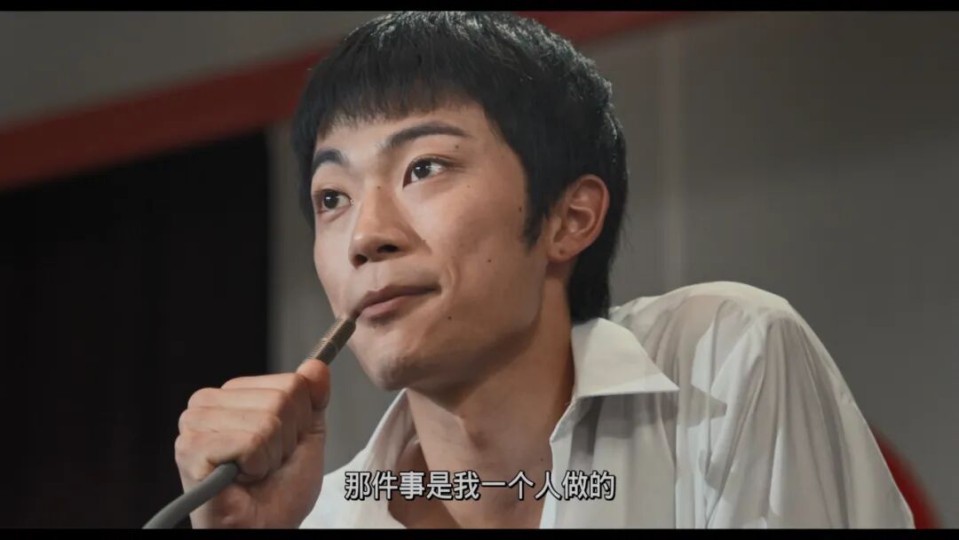

文美和同学们“占领”校长室、逼迫校长撤销监控评分系统,以牙还牙,反击了校长所代表的“高楼”对她们的空间的无限侵占。而当她们的抗议成果眼见要被狡猾的校长破坏时,悠太以自己的方式,并不激情地站上去,消解了在场的两派同学因对立的政见而产生的紧张斗争氛围。

正如悠太只为了“好玩”,把校长的爱车搞成火箭姿态;正如悠太被棒球队长制止吸烟时,无所谓地扔掉烟头,却间接促成了校园监控屏幕上最好笑最讽刺的一幕。悠太再一次也是最后一次,以自己的方式保护了光,进而保护了同学们最后的青春,孑然一身飘然而去。悠太天然的“毫无立场”,其实是以纯粹的方式爱着音乐,爱着朋友们,爱着光。

与悠太相映成趣的是他的另一好友,自己设计衣服、代替学校制服的富永亚太郎。他也以自己的方式保护着个性,并且守护他和小明的青春之爱。在最后的毕业典礼上,他以自己的方式嘲笑了校长和整个教育体制,并以此得到好友们的鼓励,找到了自己未来的方向。友人之中,最为温柔的是非裔美国人汤姆,他不得不远赴美国求学,最先与朋友们告别,但他的存在则始终提醒着大家珍惜友情。

同样生活在“庞大高楼”之下的,还有大人们。班主任以轻松却尽责的方式,鼓励同学们独立思考、并参与抗议集会;悠太的母亲并不干预悠太的不上进态度,各自潇洒;光的母亲则拼命守护着光,拼尽全力托举光“归化”成正式国民,享受和别人一样的受教育和平等生活的权利。她们所有人的生活方式,都符合影片的近未来设定。但迷人之处在于,所有人只是生活在这一设定里,而不是为了这个设定而存在。

《昨日青春》所建立的“发生在不远的未来”的设定,决定了身处其中的人的生存方式、思维惯性、行为模式。并不是这一设定导致了这些故事的发生,而是这些故事如流水般自然地淌过观众面前,观众在感知到流水所处的地貌、生态、人类活动之后,加深了对这一设定的理解。正如滨口龙介在访谈中提到:“影片结束后,强烈地感觉到他们的生活仍在继续,这些人就在我们生活的这个世界的某个角落。无论来自哪个国家或哪个时代,很少有电影能达到这种感觉。”

《昨日青春》这样的电影,以独特的形式影响了观众的文化体验,并促使观众主动思考其“未来”设定与自身处境的关联。这种看似不直接推动故事的设定,潜移默化地提供给观众一种思考情境,鼓励观众与该设定产生对话。由此,电影就成了观众螺旋上升式的思考过程的阶梯。

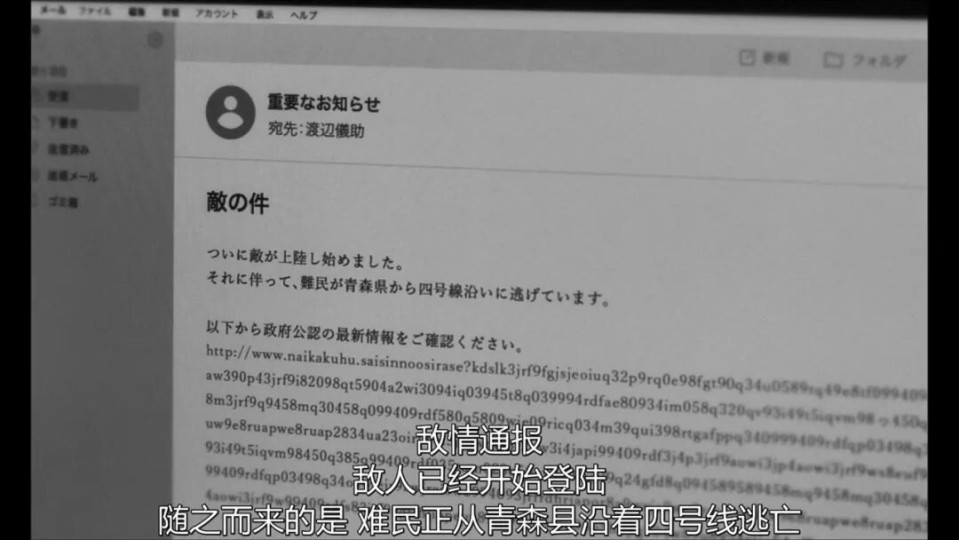

与之相对,《敌》的设定更偏向主观幻觉:借助独居老人的视角,以更为个人化的体验,带领观众走进“那个人”的世界。借助“他”的视域,通过回溯“过去”的记忆碎片,让观众感受到“敌”这一颇具未来危机感的设定。自从偶然点开一封邮件,得知某地的“敌人”登陆,自北向南入侵。这莫名其妙的垃圾邮件,带来了一种危机。视觉上,渡边教授的晚年独居空间被不断压缩,老年人面对的诸多困境都在挤压着他的活动空间,甚至一度受伤被困在房间,行动受限,院子里被盖得严实的枯井正好映照了他的晚景。

随着叙事的推进,庭院里的井被住在附近的学生重新修好,水又活了。渡边老人开始“扩张”活动范围,一方面以谈法国文学的方式接近酒吧的女招待,甚至主动借钱给对方帮其“支付大学学费”;另一方面抱持着对昔日女学生的幻想,在暧昧的氛围里任情欲滋长。曾经合作的杂志派人来访,请求他再写新专栏……

亡妻、女学生和杂志社员围绕着他吃寿喜锅,渡边似乎再次成为中心。直到社员被杀、亡妻出走,他和女学生又把尸体扔进井里,方知这一切都是源自欲念的幻象。伴随着“敌”的迫近,幻象被击碎,渡边不得不直面“入侵者”。

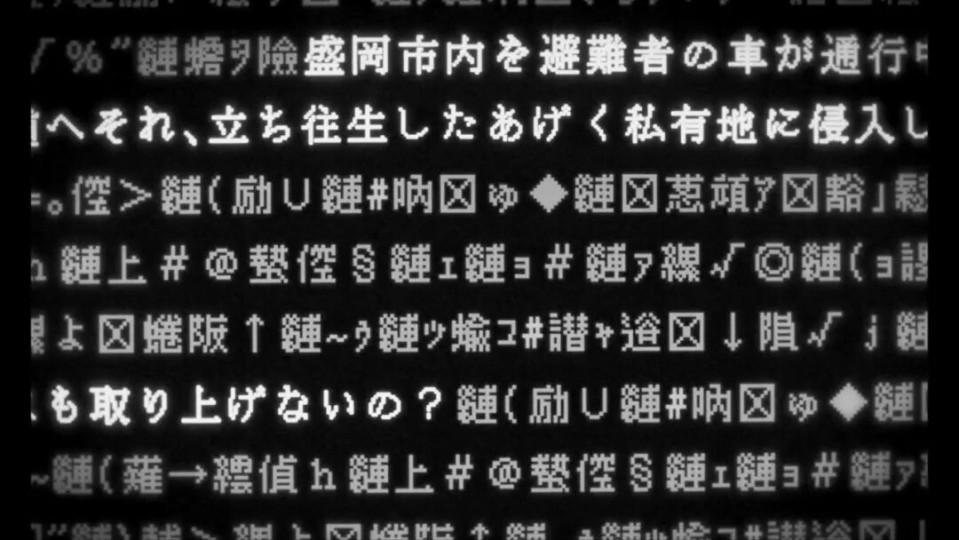

老人的“我”,在“敌”的逼近下,无限放大无限延展。“敌”无所从来,亦无所去,其实在物理上只是老人通过邮件所见的文字和乱码。可以说,有老人,就有“敌”。渡边从友人口里听到、在门口从邻居口里听到、又目睹到的邻居之暴毙、以及在自己玄关碰到的——这些“敌”,从文字到传言,再过渡到具体的形象,逐步逼近老人的“我”。

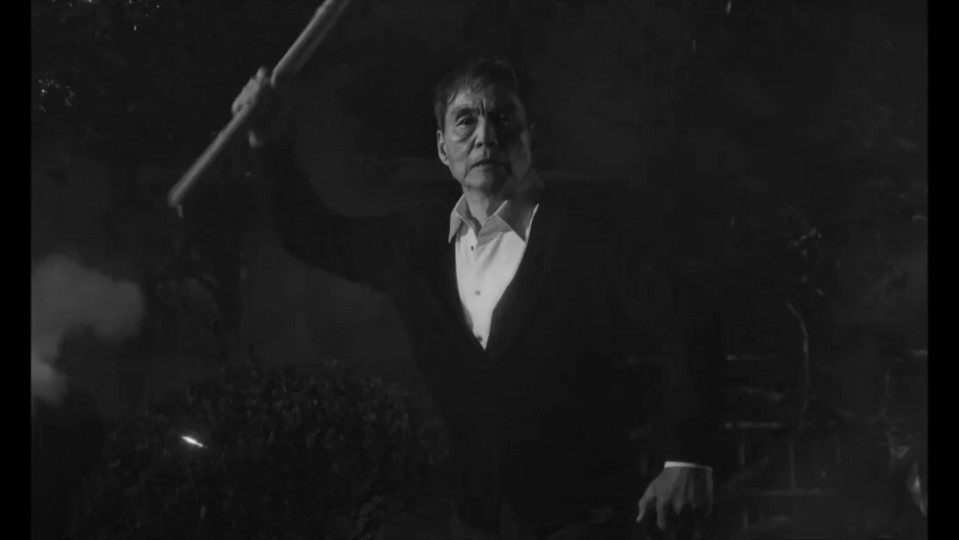

可以说,“敌”是以老人自己的存在和感知为前提的,没有他,就没有敌。视觉上,这一无所从来的威胁,是以饥民的形象出现的。如果说,“敌”代表了日益临近的死亡,那么具象化的“敌”以一群饥民暴徒的形象,折射出老人真正恐惧的是“被剥夺”。他守不住专栏、守不住女学生、守不住好友、守不住对亡妻的思念,甚至守不住内心的情欲,这一切都与“饥民形象”的敌相匹配。最后,自家庭院被敌人占领,老人被迫壮烈迎战,中枪倒地。紧接着,真实状态的他,安静地迎接死亡。尾声有一处看似闲笔的设计:按老人遗嘱,表兄之子接手宅院。这人在库房里找到望远镜,无聊扫视,却在望远镜里看到宅子二层渡边老人正凭窗远望。视觉上,老人仍然居于宅子的主人地位,他的魂灵死守着这一空间。

单就“敌”来说,这一设定并没有“促使”渡边教授做出任何行动,在他的行动线上,无论有没有“敌”,行为都会发生。《敌》改编自筒井康隆同名小说。小说写于上世纪末,正值“千年”之交。值得思考的是:为何导演要在疫情期间改编这部小说?

我将之理解为:是对末世恐惧的重新阐释。在疫情隔离期间,病毒肆意传播,人与人之间被迫疏远。隔绝的空间环境,放大了绝望感,由此催生了身困孤岛的恐惧和焦虑。守着自家宅院度过残年的老人,渴望与外界联结,却在自己的牢笼中被“过去”审判,被看不见的“敌”侵入。

个体对空间的进退失据,恰巧成为我观察这两部影片的切角。

近未来的设定、末世威胁的设定,都是电影作者对当下所处环境的观察,也展露出作者直面现实不回避的态度。无论是“高楼”,还是“敌”,都源自作者敏锐发现了悬置在每个人头顶上空的威胁。面对威胁,不论青春少年,还是风烛残年,身处其时的个体,可能察觉到什么,也可能尚不自知,唯一能确信的是:所谓“独善其身”,只是妄想罢了。

(本文完)

图文编辑:凯尔·科斯提斯

(其它平台播客更新请扫下方)

本文

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:在折返中相遇

下一篇:雕塑的凝视:金·诺瓦克与“神圣”

『昨日青春,敌』相关阅读

《昨日青春》与《敌》:看不见的威胁、看得见的空间

《昨日青春》与《敌》:看不见的威胁、看得见的空间